También las estrellas mueren. Algunas en silencio, apagándose poco a poco. Otras, extendiéndose voraces hasta devorar a sus hijos, como hará nuestro propio sol dentro de algunos miles de millones de años. Pero las más grandes, las más hermosas, estallan en un último arrebato de luz. Son las supernovas, los fuegos artificiales del universo.

Fuegos artificiales. La palabra en japonés es hanabi, flor de fuego. Quizás esas supernovas que estallan en el cielo, una cada mil años, componen el espectáculo con que la divinidad entretiene su infinito hastío.

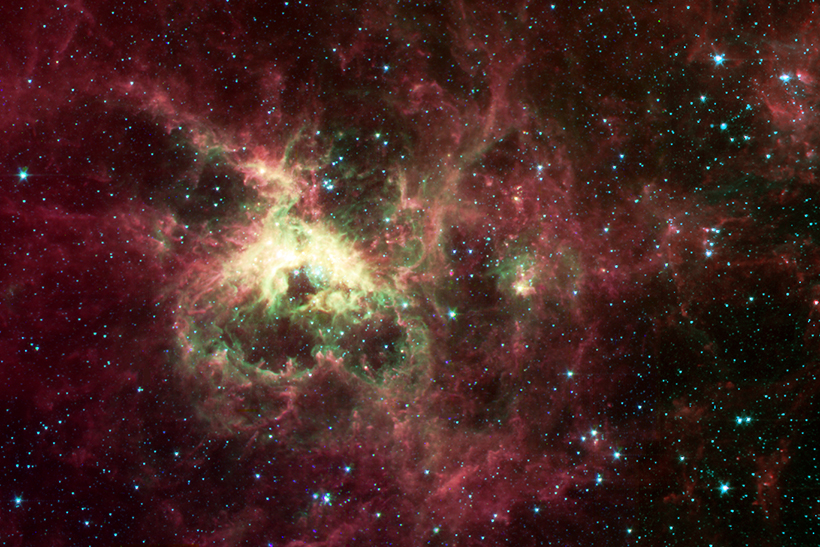

Hace 168 000 años una flor de fuego se abrió en los arrabales de la nebulosa de la Tarántula, emitiendo, junto con el intensísimo destello de luz, cuatrillones de neutrinos, esas ligerísimas partículas subatómicas que aparecen como subproducto de desecho en las desintegraciones radioactivas de átomos y partículas elementales. Un neutrino es el pedazo más tenue y diminuto concebible de realidad. No tiene carga eléctrica, casi no tiene masa y su interacción con la materia está gobernada por una fuerza tan débil que, a efectos prácticos, es casi inexistente. La mayoría de los que emitió la supernova viajarán durante eones por el universo sin sentirlo, como espíritus cuyo tenue ectoplasma se llevó, sin embargo, la mayor parte de la energía emitida por la estrella. El alma del astro derramándose en tenues partículas cuando llega la hora de su muerte. Yo he pasado mi vida siguiendo sus invisibles huellas.

Hace 168 000 años legiones de neutrinos empezaron un viaje que, para la mayoría de ellos, no cesará hasta que termine el universo. Unas horas después de que los neutrinos se marcharan, la luz emitida por la supernova los perseguía. En la Tierra, nuestros desaparecidos primos, los neandertales, se ganaban la vida en una Europa sin crisis financieras. En África, los cromañones acababan de inventar el lenguaje.

Imaginemos una maratón cósmica que parte del astro moribundo —esa noche remota en la que nuestros ancestros miraban al cielo, preguntándose qué o quiénes eran las hogueras encendidas en la oscuridad— y cuya meta es la tierra. Es una carrera en la que compiten los neutrinos con los mismísimos cuantos de luz, cuya velocidad, según la teoría de la relatividad, no pueden superar. Pero la masa de los neutrinos es tan ligera que pueden moverse, siempre según Einstein, casi tan rápidos como esta. Es tan escasa la diferencia que la luz, emitida por la supernova unas horas después de que se marcharan los neutrinos, todavía no les ha alcanzado en 1987, cuando unos y otros llegan a nuestro planeta.

Entre tanto, los cromañones se han expandido por el globo, han construido y destruido innumerables ciudades, han alzado y hundido imperios, se han masacrado a conciencia, han alumbrado a Jesús y a Buda, a Nerón y a Hitler. Han cambiado el mundo, algunas veces para bien, con su titánica tecnología y su asombrosa estupidez. Han inventado la literatura, la música, la ciencia y la guerra. Han construido gigantescos detectores de neutrinos, como Super-Kamiokande, enterrado bajo una mina en Japón.

El alma de la estrella atraviesa ese rascacielos subterráneo que se hunde 50 metros en la tierra y cuyo interior contiene agua purísima, 50 000 toneladas de agua rodeada por miles de ojos electrónicos que miran sin parpadear en la oscuridad. Billones de fantasmas cruzan el detector, camino del universo, camino de ninguna parte, rápido, rápido, rápido, sin sentirlo, sin saberlo, como dicen que los ángeles no saben de los seres humanos. Alguna vez, el número de uno de ellos aparece en la enorme ruleta con que Dios juega a los dados y el espíritu intangible se estrella de improviso contra las duras moléculas de lo real. Un fogonazo de luz marca el acontecimiento. Impasibles, los fotomultiplicadores miden el cono de radiación, cuentan los escasos fotones, calculan la trayectoria y el vértice.

Una alarma se dispara. Los físicos examinan sus ordenadores y un instante después un revuelo enorme recorre la mina donde se aloja el detector y más tarde las universidades y laboratorios de física de todo el globo. Por primera y, hasta el momento, única vez en la historia, los científicos registran un pulso de neutrinos procedente de una supernova. Unas horas más tarde, los telescopios de todo el mundo ven la estrella incendiarse en el cielo.

El hecho de que la luz de la supernova llegara con unas horas de retraso no sorprendió a nadie. Ya he dicho que los neutrinos salieron con ventaja y su velocidad es casi la de la luz. Pero una cosa es viajar casi a la velocidad de la luz y otra muy distinta viajar más rápido que esta, al menos cuando el medio es el vacío.

La idea de que nada viaja más rápido que la luz es vox populi, como el hierro de las lentejas o el calcio de la leche. Es palabra de Einstein, que es lo más parecido a un mesías que ha producido el mundo de la ciencia. Y como tal revelación sagrada exige un acto de fe. La intuición no comulga con la idea. En nuestra experiencia cotidiana siempre es posible encontrar un Aquiles que corre más que la tortuga, un centauro que corre más que Aquiles, un Pegaso que adelanta al centauro, un Ferrari que los adelante a todos, un avión supersónico que deja al Ferrari clavado. Nada a nuestro alrededor nos ofrece una pista que apunte a la idea de que existe una barrera insalvable, una velocidad que no puede superarse.

Por eso, cuando el experimento Opera publicó un artículo apuntando que los neutrinos podían viajar unos siete kilómetros por segundo más rápido que la luz, el revuelo fue mucho mayor que el del día que llegaron los neutrinos de la supernova. En 1987, el par de decenas de pulsos observados por Super-Kamiokande tuvo escasa repercusión fuera de la comunidad científica. Casi cinco lustros después, la noticia de la medida de Opera se propagó como un incendio por radios, televisiones, periódicos, internet. De repente, todo el mundo hablaba de neutrinos. De repente, los del gremio éramos más populares que Antonio Banderas.

Llevo veinte años trabajando en un campo que siempre ha tenido su aureola hippie. Eran tan difícil explicar el sentido de pasarse la vida buscando oscilaciones o la desintegración doble beta del Xenón-136, que hace tiempo que recurrí a justificar mi dudoso oficio por la vía de lo exótico. Mostraba las neutrinografías del Sol tomadas en Super-Kamiokande y explicaba que quizás algún día los neutrinos servirían para hacerle radiografías a la Tierra y encontrar petróleo (la verdad es que ya se han detectado neutrinos provenientes del interior de la corteza terráquea), o para controlar la proliferación nuclear (acabé escribiendo una novela, Materia extraña, en la que desarrollaba esa idea en toda regla). También contaba que era posible comunicarse en banda de neutrinos, una posibilidad que mi amigo Kevin MacFarland mostró en su experimento Minerva. Al final, echándole imaginación, conseguía que la gente no me tomara por el pito del sereno. Pero de ahí a poder presumir de profesión, como un ingeniero de caminos o un notario, había mucho trecho.

Hasta que Opera lo cambió todo. Durante algunos meses vivimos en una burbuja, en el carril rápido de la velocidad de los neutrinos. Me presentaban a alguien nuevo y en cuanto salía en la conversación a qué me dedicaba, me apresuraba a hinchar pecho y decir:

—Soy físico de neutrinos.

Y mi interlocutor me miraba incrédulo y me preguntaba:

—¿Esos que van más rápidos que la luz?

Los titulares de prensa se sucedían, se hablaba del fin de la relatividad, había quien se ensañaba con el buen don Alberto, como regocijándose con la idea de que también él pudiera equivocarse. Cualquier cosa, ya se sabe, con tal de ser noticia. En el repositorio online donde los físicos de partículas publican sus trabajos hoy en día mucho antes de enviarlos a las revistas arbitradas, se sucedía un artículo tras otro. Y eso que, desde el principio, la cosa no pintaba bien. Si los neutrinos viajaran siete kilómetros cada segundo más rápido que la luz, los que venían de la supernova de la tarántula habrían llegado a Super-Kamiokande no unas horas antes que la luz, sino con cuatro años de ventaja.

Pero daba igual. Los físicos teóricos proponían modelos más o menos esotéricos para explicar la anomalía y los periodistas echaban leña al fuego. París era una fiesta y los físicos de Opera —todos ellos viejos conocidos del que suscribe— no daban a basto, entre seminarios y entrevistas. Después de todo, ¿a quién le amarga un instante de gloria?

Más allá del circo mediático, había una razón profunda para tantos nervios. Es verdad que la luz viaja muy rápido. Aproximadamente, 300 000 kilómetros (que es algo menos de la distancia que separa la Luna de la Tierra) por segundo. Subidos a bordo de un fotón luminoso podríamos dar diez vueltas al planeta en lo que se persigna un cura loco. Claro que recorrer el trayecto que nos separa del Sol nos costaría ya ocho minutos y llegar hasta Alfa Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar, nos llevaría cuatro años. Por no decir los más de veintiséis milenios que necesitaríamos para alcanzar el centro de la galaxia o los eternos dos millones de años que cuesta salvar la distancia a la vecina galaxia de Andrómeda. Medida contra Ferraris y aviones supersónicos, la luz es tan veloz como Aquiles. En términos de las distancias estelares, es más lenta que la tortuga.

Y si la velocidad de la luz no puede superarse, es dudoso que la humanidad pueda salir del barrio —el sistema solar, como mucho alguna estrella vecina— en algún remoto futuro. Y esa prohibición, a una especie de navegantes como la nuestra, le fastidia. Aún peor, la luz no es más que una forma de onda electromagnética, como el radar, el sonar, o la radio. Y como todas viajan a la misma velocidad, imagine el lector una conversación con alguna civilización del centro de la galaxia:

Tierra: Hola, ¿qué tal?

(26 000 años más tarde)

Centro de lag alaxia: Hola, hola. Muy bien por aquí. ¿Qué tal vosotros?

Es decir, no solo los viajes interestelares parecen poco menos que imposibles, sino que también lo es comunicarse en tiempo real con otras civilizaciones.

En esa clave, es fácil entender por qué todo el mundo se puso del lado de los neutrinos. Nada personal contra Einstein, que en paz descanse. Era la rabieta de una tribu de nómadas contra una ley inventada por la naturaleza, se diría, para chincharnos. Y por eso todos, incluso los más escépticos como el autor de estas líneas, fuimos incondicionales hinchas de Opera. Todos queríamos todos queríamos viajar más rápido que la luz, a ser posible, a bordo de la Enterprise.

Lo cual, naturalmente, le constaba a Antonio Ereditato, el spokesperson (coordinador, guía, jefe espiritual, mánager, líder, profeta) del experimento Opera. Como también le constaba, no me cabe duda, que sus iniciales, A. E., repiten las de Albert Einstein o que la ciudad en la que ejerce su cátedra, Berna, es una parte esencial de la historia del gran físico teórico.

Cuesta poco imaginar a Antonio desvelado en las horas tempranas que preceden al alba, sintiendo esos flujos temporales que le conectaban con el genio de sus mismas iniciales, de la misma manera que un gran río conectaba las almas resucitadas de los protagonistas de aquella novela tan loca y preciosa de mi juventud, A vuestros cuerpos dispersos, de Philip José Farmer. Cuesta poco imaginar que en ese insomnio se viera a sí mismo enviando un mensaje al pasado —algo que entraría dentro de lo posible en un universo en el que los neutrinos viajaran más rápido que la luz—, presentándose como un igual frente a Albert Einstein.

O quizás más que un igual. Quizás Antonio soñaba con ser el hombre que acabó con la tiranía que nos impide viajar más allá de la esquina, que nos impide viajar en el tiempo, que nos ata a un planeta superpoblado y globalmente recalentado. ¿Cómo no admirarle por ello?

Le recuerdo bien hace cinco lustros, cuando yo era un pelagatos recién llegado al CERN y él, unos pocos años mayor que yo, ya una joven promesa, decidido a comerse el mundo. Frecuentamos por una temporada la misma pandilla o, para ser más exactos, hubo un tiempo en que cierto españolito solitario se pegaba a uno de los numerosos grupos de italianos que trabajaban en el CERN de mediados de los ochenta. Italia en aquella época (también ahora, pero menos), nos daba sopas con honda en todo lo que se refiriera a la física, sobre todo a la física de partículas —después de todo estamos hablando del país de Galileo, de Ettore Majorana, de Enrico Fermi—. Los italianos estaban por todas partes, mientras que los españoles acabábamos de llegar al gran laboratorio europeo y se nos podía contar con los dedos de la mano. De hecho fue una española, o para ser más exactos, mitad española, mitad italiana, mi amiga Caterina Biscari, quien me coló sin carné en el club que también frecuentaba Ereditato.

Solíamos reunirnos hacia las siete de la tarde en la cantina del CERN, para tomar una cerveza, o salir a comer una pizza. Los fines de semana se organizaban almuerzos o cenas en los que la pasta era siempre una parte central del menú. Antonio, excelente cocinero, era a menudo el anfitrión, en su magnífico apartamento en Ginebra, no lejos del centro de la ciudad. También en eso había un océano entre nosotros. Yo vivía en un hotel de mala muerte en la zona francesa, el único barato en cien kilómetros a la redonda, donde se alojaban temporeros marroquíes o argelinos que trabajaban en las cocinas de los hoteles y restaurantes de lujos suizos y también físicos rusos, polacos, chinos, estudiantes de doctorado del tercer mundo y otros ciudadanos de tercera clase del CERN.

Pero Antonio solía acordarse casi siempre de mí cuando organizaba alguna de sus veladas. Un par de buenos platos de penne a la siciliana bien regados con Chianti y rematados por el tiramisú y la grappa que traían Caterina o Gabriella, garantizaban que la sobremesa se extendiera, casi siempre hasta el alba.

Curioso, mirar cinco lustros atrás y darse cuenta de que cada uno de nosotros llevábamos ya escrito, quizás sin saberlo, el guion de nuestras esperanzas y ambiciones, el borrador de nuestras futuras carreras. André Rubbiatenía que sobrevivir al premio Nobel de su padre, Paolo Privitera a su herencia siciliana y Sanjib Mishra a su familia de príncipes brahmines. Cinzia da Via no iba a parar hasta inventar un nuevo tipo de detector, aunque para ello tuviera que reinventar su propia vida unas cuantas veces. Emilio Radicioni y yo siempre andábamos divididos entre el arte —la música en su caso, la literatura en el mío— y la física. Y Antonio, como Albert Einstein, pero mucho más elegante, simpático y mujeriego, soñaba con la gloria.

Simpático, mujeriego, jugador. Por un instante, incluso los más recalcitrantes nos preguntamos si en la gran ruleta de la ciencia le había tocado a él, precisamente a él, siete y rojo.

No era el caso. Mistakes were made. Si quedaban dudas, el experimento vecino, Icarus, las ha rematado de un tiro en la nuca. Los mismos periódicos que la emprendían a coces con Einstein hace unos meses ahora claman el fin del culebrón de los neutrinos (un culebrón que inventaron ellos) y exigen que se depuren responsabilidades. Había que cortar alguna cabeza, aunque fuera en sentido figurado. Todo el mundo se quedó satisfecho con la dimisión de Ereditato, convertido de repente en el hereje que se atrevió a poner en duda la verdad profesada con nueva fe por tirios y troyanos. Einstein rules y de nuevo estamos atrapados en un universo que nos queda demasiado grande, en un planeta que se nos está quedando pequeño.

Llega la primavera a España. Comienzan a alargarse las tardes. La noche brilla con la luz de billones de estrellas. A medio mundo de distancia, en la mina de Kamioka, el gran gigante escudriña la oscuridad y aguarda, aguarda, aguarda, otra flor de fuego, otro momento de gloria, esa luz, que inunda el universo un segundo —como mi amigo Paco, como mi primo Miguel, a quienes van dedicadas estas líneas— antes de extinguirse para siempre.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Quin és el teu Super-Comentari?